艺术家展望自述隔离14天:疫情期间,有时我都忘了我是搞艺术的

展望

“新冠的躯壳”

先介绍一件我的新作品:

新冠的躯壳 Empty body of COVID-19

2020年5月5日 北京

我于4月22日从台北直飞北京,按照规定在酒店集中隔离十四天,期间我把用过的矿泉水空瓶子无意中留下来,临走时摆出了这个新冠病毒造型留给酒店,希望他们在整理房间时不会太烦。(作品由66个冰露牌矿泉水空瓶子组成,创作于北京市顺义区新华联丽景温泉酒店842房间)

这是我隔离十四天最后一天临走前完成的作品。

▲ 新冠的躯壳

“回京之路”

今年大年初一我们一家三口就赶往了台北,其实不如说是逃到了台北——我们将本来初二的机票特意改签成初一了。

在台北一呆就是两个多月,由于瘟疫肆虐一直没有回北京。每天都在追踪各类新闻报道,我们的心情也随着新闻报道的节奏跌宕起伏。尽管身边的生活毫无瘟疫带来的影响,生活照旧,一片祥和,但我们其实一直筹划着何时回北京,最后决定家人先留下我自己先回。我迟迟没走的原因主要是担心北京集中隔离的条件不好——从新闻和朋友圈上看到从境外回来的人集中隔离在普通酒店,且不说房间的简陋,个别地方矿泉水都不提供充足,我真是没有勇气回来受这个刺激。后来看到一位台湾人发的图片和解说确定了从台北回来集中隔离的酒店还不错,我才决定回北京。事后证明,躲过了早期的回国潮后,一切都变得井然有序,人也客气多了。

我曾经想过如何度过这十四天,而不因隔离浪费时间。一般来说,最容易想到的就是看书,但毕竟不是职业读书人,这个满足不了我的内在需求;如果是画画和做作品,似乎条件也不允许,毕竟材料太有限!所以只做了这样的准备:

太太特意买的最新鲜的高级袋装手冲咖啡和一大堆零食,三本有关哲学的书,一个小画本和一点颜色,用来填表用的几只笔,当然还有必不可少的防疫用具。能不能做点什么要看心情了,真的不知道能做什么,反正觉着怎么样就怎么样吧!

“觉着”这个说法是我上一次展览的名字,这次就继续作为指导思想用吧!“觉着”的意思是说开始做一件事情的时候,只想一个开始和方向就行了,然后就去行动。一切都是边走边看边感觉着,绝不预先设定。这个观念可以追溯到明末清初大画家石涛的《一画论》和五十年代诞生于美国的偶发艺术或更早的欧洲激浪派,但又不完全是。

终于出发了,头天与家人在台北吃了最后一顿晚饭(火锅),算是送行。与以往不同的是,这次旅行多带了一只装满各类食物的旅行箱。在桃园机场登机前按照北京的要求填写了手机健康申报码,此时是4月22日早6点53分30秒——十四天的隔离是从这时算的吗?当然不是,或可解释为是为了马上到来的隔离所做的前戏准备?

▲ 进京健康申报码

从桃园去北京的飞机上乘客很少,一个人可以占据三个或者更多的座位,甚至还听说商务舱只有一个人。乘客中有的穿专业防护衣,更多的则是穿雨衣代替,比如我;所有人都带着护目镜和口罩,我也不例外。漂亮的长荣航空空姐除了也带着必备的口罩和护目镜外,还外加一件半身的黄色透明简易防护服,看起来更像是一种新款的空服时装!

到达北京T3机场后,从一开机门看见的第一个人开始,一路下来所有的人都穿着武装到牙齿的白色专业防护服、护目镜和鞋套。沿着用隔离板专为瘟疫期间入境搭建的一条曲折的“胡同”,经过几次体温检测和一次核酸测试,重复地填写各种入境表格后,终于进入了海关。

因为人少所以还算顺利,最后所有人统一坐上中巴,也是每个人分开坐,前往机场北边的指定酒店。一路上久违的、北方特定的风景瞬间而过。不久后到了酒店,这个酒店位于顺义北部一片丛林中的开阔地带,外观既古典又豪华,让我想到了海南岛新建的亚特兰提斯大酒店(没去过只从图片上看过)。唯一不同的应该是服务员全部穿着太空人般的白色防护服。

▲ 作者在飞行中

▲ 入境

▲ 长荣空姐

“隔离十四日”

入住酒店的时间是4月22日下午4点20分,隔离看来是从这个时间算起。

▲ 酒店大门

进入房间后发现确实不错,属于加宽的单间豪华双人房,标配着古典西洋式家具,一个单人和一个双人沙发外加一把椅子。写字台、电视柜和吧台都很齐全。还有空荡荡的冰箱可能为了储存食物用?雪白的床单被褥都像是新的,拉开厚厚的窗帘和淡灰色透明的窗纱,灰蓝色的远山、绿色的丛林以及近处的仿西式洋楼——由远及近,层层叠叠,这是典型的度假酒店才有的窗外风景。半圆形的阳台虽然没有门,但洋式建筑的古典风格使阳台不显得简陋(缺少一盆花哈),唯一的遗憾是由于窗户朝北,阳光洒在阳台美丽的栏杆上,但就是进不了屋子。

屋内墙上挂的几幅装饰画色彩淡雅,与吊灯、台灯等这些古典装修风格融为一体。卫生间装修精致,各类灯具、镜子和浴缸等设施一应俱全,特别是厕所没有怪味儿!浴缸后面与房间的隔离玻璃装有电动卷帘。很快有人叩击木门两下,并把晚餐送来放在门外,我估摸着服务员走开后迅速开门取回。虽然饭店的晚餐味道一般(学生食堂水平),但也不至于产生反感,除了主食、青菜和肉类,还有鸡蛋、酸奶、菜汤和水果,营养均衡。

▲ 酒店晚餐

▲ 看得见够不到的阳光

▲ 酒店房间

随后,我开始更进一步地观察房间的细节,除了增加一只体温计外,原有的饭店必备物品大致是按照十四天不出门准备的:三十六瓶矿泉水、十卷卫生纸、六双拖鞋、六套牙具、六套洗浴套装、三包擦手纸巾、专门的消毒洗手液和消毒洗衣液各一瓶(但都是中型瓶装),还有若干个垃圾袋。再就是各种防疫的宣传资料、欢迎信、住宿说明书和洗手广告等。应该是为了避免交叉感染,两个空调出口已被黑色塑料封上。门卡是一次性的,也就是说如果出去了回不来就会暴露。门外面有一只小桌用来放置一日三餐,开门即取。看来接待经验已经非常完备!

这和我担心的关押重刑犯的概念就完全不同了,必须这样的条件才不会让你产生那样的联想。在这个近乎完美的条件下,我发现自己产生了一种如释重负的兴奋感,一种从没有过的、可以不负任何责任的轻松感——如同上帝赐给我一个理由,让我可以什么都不想,什么也不做。

在一个事先同意的协定中,写明了预交的饭店押金(每日650元)中所包含的一切服务,白白消耗十四天,336小时!看来一份合理的契约是非常重要的,这个前提让你再也无需考虑其它,如家庭、工作以及国家大事,好像这些都突然与我没有了任何关系,这是一种平时难以企及的奢侈生活!平日里浪费时间会有的犯罪感,在这里荡然无存。虽然在规则中我的身体不许出房间,但我反而有一种彻底的解放感!好像是用肉体上那舒适而短暂的禁闭换来的精神上的舒适而短暂的自由是值得的,也是对等的。总之,第一天的感觉是新奇而兴奋的!同时我也很奇怪怎么会有这种感觉?

我一直觉得瘟疫本身并不是最重要的麻烦,假如真是大自然惩罚人类的宿命就应该坦然接受,就像平日里生的一场大病。但是在对抗瘟疫的时候需要我们付出时间和自由,这种来自外力的强迫制度会使我们面临两种选择,要么是真心服气完全配合;要么是产生一种抗力——抗力又可分为积极的和消极的:积极的就是主动对社会的参与,公开谈论观点;消极的就是把一切当成作品对待,自成一统(非暴力不合作或许也是这一种?)。

每个人在这个时候都会开始重新思考自己,当然从现实正确的角度说大部分人只要呆在家里就行,以不做事为作为。但具体到一个艺术家还是要面对如何活着的问题,你既是大众的一分子同时又不在其中。换句话说,拥有一个艺术家头脑的人是如何度过每一天的,这与大众有何不同?这种感觉很有意思:你的职业是表达人的存在,但你是如何感觉到每一天的存在,进而感觉到自己身体的存在的?如何跳出三界外把自己当作材料一样,去反观自己是怎么活着的?这其中包括了大脑的运动、手的运动、眼睛的运动、思考的运动以至于身体各个部位的运作。

我拿出手机开始搜索我目前所在的位置,发现这里离我家距离是41公里,开车最短距离五十九分钟。从高德地图上看周边的村庄全部是密密麻麻的禁行标识,如同浩瀚宇宙中的唇吻,看来北京依然在封禁中。

▲ 百度地图上的顺义封村

▲ 回家距离

第二天早餐后,我好奇地拿出一卷卫生纸端详,心想我应该做点什么来证明我应该是无聊的。于是我打开卫生纸用手抓揉,一点一点展开,直到最后全部拉开而且每个局部都被手揉过。我放在地上玩儿了一会,再慢慢把它卷回去——这就成了一卷被人为动过的手纸,与一卷新的手纸放在一起比较,它的体积变大了,松弛了,但高度还是一致。

▲ 《两卷卫生纸》

每天除了测体温和开门取餐就没有其它事了。我开始阅读一本厚厚的书籍,这是一本号称是最受欢迎的耶鲁大学哲学公开课,书名是《令人着迷的生与死》(雪莱 卡根Shelly Kagan著,陈信宏译 台湾先决出版)。这本书是我来之前特意选择的一本平时看不下去的书,现在则有时间一边看一边批注。

作者很有可能是个美国白左,因为他认为自己是个不相信灵魂的物理论者,或许称为概念主义者更合适。书中有很多自我矛盾和举例不恰当之处,比如他对人工智能的理解就非常有限,不提及大数据算法这个根本原因来谈人工智能就会想当然地以为人工智能可以替代人类。

有两个观点在他的脑子里贯彻始终用来支撑他的理论,一个是概念推演,以及它们之间的逻辑关系;另一个是我以前没太注意到的——文艺,比如电影这一类的,注意不是纯艺术,是文艺。之所以说是文艺是因为他举例的是好莱坞科幻大片这种大众化的影视剧,从这位哲学家居然从科幻电影中的情节举例来论证他的哲学,就可以证明文艺对他的影响之深到何种程度。建立在文艺情节的推理看来是真的影响了左派的思维方式,比如最近获奖的好莱坞电影《寄生虫》就是一部靠臆想或非常个案的故事来编撰的,如果只当文艺片看看也就罢了,但如果把电影当成社会现实还举例说明就及其荒诞了(获奖之后是有可能的)。

期间我在微信上发布了一段读书体会用来反驳这位不信灵魂的哲学家:

虽然你住在房子里,但你不是房子而是人,虽然你的灵魂与肉体关系如同你住在房子里但你不是肉体而是灵魂。

▲ 读书

▲ 灵魂

“艺术何在?”

群居有一种颓废的末日感!

看着那么多的生活物资在房间里,我的脑海里突然浮现出很多人同时住在这里的情景,虽然我是独居但看着这些复数的物资会产生群居的错觉。

群居有一种颓废的末日感!

于是我把所有的拖鞋、卫生纸和矿泉水都摆在另外一张床边,这让我联想或想像到一种群居的生活。

▲ 群居想象

我从没有想过一天做一件作品这回事,因为这种有计划地完成任务式的工作方法不是我喜欢的方法,我更愿意随着感觉过日子,自然而然地想起什么就做什么,不预先设定。

头几天,我一边看书一边看着身边仅有的小物体,想着拿来随便干点什么,比如把熏蚊器放在抽纸巾盒子上模仿蝙蝠《蝙蝠侠》;将用过的纸巾塞进台灯的金属柱子缝隙里《软筑的柱式》;拍摄被封闭的空调口;自拍平时不做的古怪动作;用运动软件记录房间内走路锻炼的路线《隔离运动》;意外地在电视里拍下电视剧中最高领袖们在浴室里洗澡的镜头(可能是唯一的一次短暂开启电视机,后来就再也没开过)。

▲《解放》电视剧截屏 华清池洗澡

以及用吃不了的水果摆在沙发上模仿英国YBA女艺术家卢卡斯有关性暗示的作品《与卢卡斯对话 男 女》;保留用过的空瓶子、饭盒还有酸奶盒儿,一天三餐的一次性筷子等等,不知道做什么用反正先留着。

▲ 隔离运动

▲ 蝙蝠想象

▲ 蝙蝠侠

▲ 与卢卡斯对话-男

▲ 与卢卡斯对话-女

在拍摄塞满纸巾的台灯作品时,我发现它和后面的横向电源板形成了一个十字关系,不仅不影响拍摄,反而增加了台灯作品的空间意味。它不仅是一个即兴作品,也是一个与空间有关的作品,同时反映了我一直思考的事情:十字架后面的基督教和伴随西方艺术起源的宗教问题。

随后几天我又发现了一些可以联想到十字的作品,窗户上的十字,一半是天空,一半是人间;用温度计测量体温后横向查看温度时与后面的古典装饰竖线形成的十字;用一段卫生纸粘上米粒,粘在空调上形成的十字,使房间小小的甬道看起来像个教堂《小教堂》;随着收集的酸奶盒儿越来越多,我把它和衣架一起摆在床头形成一个十字架《衣架下的空奶盒》。这一系列作品似乎证明着前面所想的问题,有关艺术的起源和如何看待上帝的存在。

我的基本思路是:上帝并非图像而是个抽象的概念,在文字不普及的天主教时代图像代替了概念,它是绝对真理和至高无上的象征。人类思考问题的原始本性是由一些基点所组成的框架撑起来的(宇宙中的坐标),涵盖宗教,哲学,政治,经济,文化等方方面面,其中有一个基点就是“绝对真理”,思考问题时这个基点不能缺位,如果缺位就会被别的东西自动填补,比如不相信上帝就会习惯性的把自己或某个权威想像为真理的拥有者,这样的结果反而影响了自己的想像力,因为人一旦掌握真理就不用再去思考和进步了。

生活中经常有人会产生蔑视的表情,这个表情背后的意思是:你不知道真理在我这里吗?相反,当我们相信只有上帝才拥有绝对真理时,我们才可以展开无边界的平等讨论,才能打开真正的想像力。我想这是形成《十字系列》的背景思考。(我其实没有宗教信仰,这反而使我的思考更具说服力?)

▲ 小教堂

▲ 十字系列

某天,我把鞋拔子和鞋刷子斜着交叉放在地毯上,一个圆形花纹的正中间,我发现交叉的确容易产生一种神秘的力量、但斜着看与正着看感觉不同,斜着看会产生威慑、否定、乃至信仰的力量,信仰否定?难怪士兵经常用武器做这个动作。但正面交叉的十字看起来则比较有建设性,两种交叉导向两种不同的方向,这或许就是十字架与镰刀斧头的区别?随后我还把酒店房间内的吹风机和熨斗放在这个交叉图案上,产生一些隐喻,更增加了一些想像空间。

▲ 斜十字 鞋拔与鞋刷

▲ 斜十字 煽风与摆平

房间内再也没有什么材料可用了,我把伞拿出来倒着挂在吊灯上,造成一种反重力的效果。我把《反重力》发在微信朋友圈里,有朋友说家里不能挂伞因为代表散了的谐音,我说正好这是酒店早晚要散,哈哈!

之前我在另一张床上用所有的枕头靠垫和浴衣摆成了一具木乃伊,准备一直陪我到最后一天。后来在观看介绍行为艺术家阿布拉莫维奇的男朋友乌雷(Ulay)的资料中意外发现了一张德国的古典油画,上面画着一个潦倒的诗人和一把伞。他在年轻的时候曾经实施过一件行为作品,是把这张画从博物馆中偷出来放在一个土耳其人的家中然后通知警察来抓他。我把我的这张《木乃伊和反重力伞》的图片连同那张油画一起公布到了朋友圈。

▲ 反重力

▲ 新冠

▲ 艺术家

▲ 颓废诗人与反重力

面对窗外那么好看的风景,我其实并没有画画的欲望,因为我觉得那些仿造的西洋建筑不是我喜欢观察的美,天空和树的远景虽然很美但有些单调,直到有一天我注意到这些没有人住的建筑看起来更像是阴宅的时候我才开始动笔花了两张水彩。

从此后那窗外美丽的建筑在我心目中转化成阴宅了,一直在呼应着我正在读的关于生与死的书,看会儿阴宅看会儿书。

思考这书里面提到的关于死亡的问题,灵魂是否存在?死亡的本质,什么才叫死?死后还可以存活吗?

▲ 上:窗外的“连体阴宅”;下:窗外阴宅,纸本水彩

某天我在微信朋友圈意外地看到一个南京人冒充雕塑家说要为写瘟疫日记的武汉方方塑造一尊跪像,放在岳飞庙里的秦桧跪像旁边。我立即发了一条微信说,如果他敢放这尊雕像我就敢派人去把它砸了,这个完全是凭直觉反应的,但可笑的却是我还没忘在隔离中只能派人去干这回事(哈哈)。直觉的判断是否符合道理呢?我后来是这么想的:如果真有其人(雕塑家)做了这尊像是他的权利,且不说放在公园不同于展场是要经过批准的,就是真放了我作为观众也有权利去砸这个像,我的法律责任是赔偿雕像的经济损失,但这不影响我表达我的反对态度。

在这十四天中,除了每天早晨坚持拉拉筋和一点锻炼外,每天晚上都要泡泡澡。因为时间实在是太充裕了,电视也没什么好看的,读书太久不仅眼睛会花,脑子也会。而泡澡这个动作不仅舒服,还会扩大身体的面积,尤其是手指更为明显,这是这次隔离才发现的,泡久后你会发现手指尖形成褶皱状,不知道是热涨冷缩还是湿涨冷缩,也许兼而有之?

我马上用手机拍下三个手指,它让我想到大自然中的山石机理,本来呢这些山石也都是很饱满的,各种外在力量使它收缩形成褶皱,但无机物不如人类这种生命体有弹性,收缩了还可以恢复原样。

不同材料在同一个宇宙中既有同一性也有差异性,就取名《山指》吧。后来我又在卫生间做了一个机理实验,我把这么多天攒的湿纸巾排成一队搭在晾衣绳上晾干,灯光下拍摄纸巾自然干燥时的机理。

▲ 山指

▲ 山指 手机软件处理

▲ 晒湿纸巾 局部

▲ 晒湿纸巾

隔离期间我也拍了一个小视频,把用来隔离的雨衣挂在喷头上让水冲洗雨衣的内部。

▲ 清洗

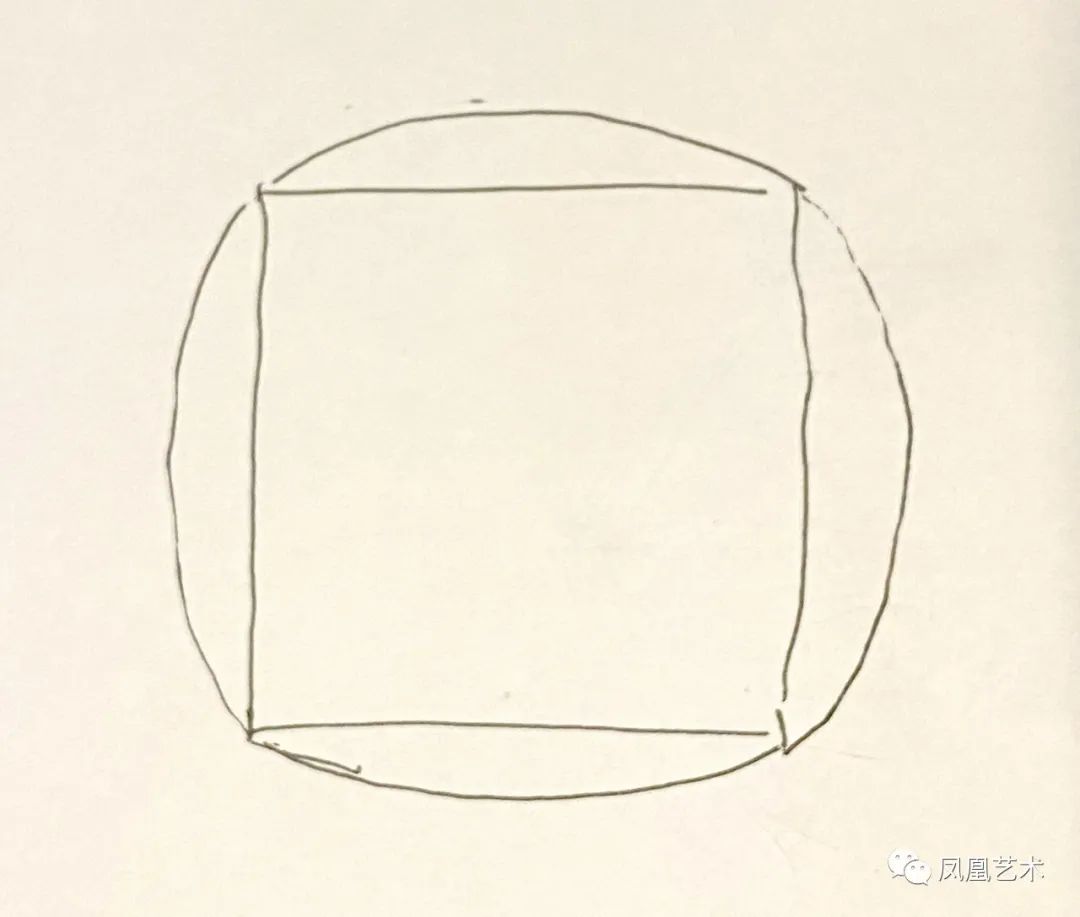

哲学家在书里谈到方和圆的问题,他认为方不可能是圆,圆不可能是方,你不能说方圆,或又方又圆,到底是方还是圆是不能模糊的。读到这里,我突然发现艺术家与哲学家看待事物如此的不同,我回忆我在思考造型时是完全可以方圆兼备,即是方又是圆,方中有圆,圆中有方,我想到了小时候玩过的一种沙包,一开始用比较厚的布料缝成方的,装满沙子后把这个方包撑圆。

▲ 方圆草图

已经是最后一天了,最后一件作品应该是个合集?还是展示?如果把所有的小作品摆成一个展厅就会进入市场艺术的怪圈,因为那种展示方法明显是为了卖作品。严格意义上艺术的发生是不需要展示的,展示是为了卖或者是在进入收藏之后的炫耀。

那么从发生的角度来说,最后一件作品我选择了一个我内心期望的一个现场,一个伟大的“末日现场”,一个结束的现场,一个发泄的现场,一个瘫倒的、颓废的、混杂的、反重力的、颠倒的、什么都不在乎的、彻底自由的现场,于是我把所有我在房间收集的和剩下的物品按照上述逻辑人为制造了一个《末日现场》。

我的方法是一边拍照一边加东西,就像上台阶一样,每次重拍都意味着我在眼光上的进步和精致,形成我与材料和空间之间的互动。注意这不是模仿,因为没有这样的现场,但是历史上有类似的末日画面,这些末日画面的共性形成一个抽象的逻辑反噬给我,并再次创造出一个新的末日画面。

注意作品有很多细节!

▲ 末日现场 局部

“是离去,是归来,是新冠的躯壳”

为了最后一晚上睡个好觉,也为了不给服务员增加打扫的麻烦,我头天晚上把房间全部整理干净恢复原状。第二天上午,也就是临走的当天,我望着那些积攒了十四天的矿泉水空瓶:此时已经66个了,平均每天消耗4.7瓶水,我想着服务员进来后第一感觉会不舒服的,于是我就把它堆积在一起,因为空瓶子很轻容易下滑,想堆成一个山形也挺不容易的,它会形成西西弗斯式的徒劳。

拍了一些图片后,依然觉得不理想。于是我又换了一种摆法:以一个点为中心摆成一个规则的圆形,互相交叉,利用它们之间形成的空隙再摆第二层和第三层,然后我从正上面俯视拍照。注意,为什么想到正上方的角度,因为它现在的摆法是一个对称的图案,因此必然想到正面图案化的角度。拍完后我第一时间在微信上发给了我女儿,她回复了我一个圆形蓝色花瓣的图案,我回复了病毒二字和病毒符号,她立刻发来一个新冠病毒的图片,我回复:还是空壳的,生命之水流进了肚子。随后我发到了微信上,取名:《空壳病毒》,后来叫《新冠的躯壳》。

这应该是一件加演的作品了。

本来已经是末日了,但我又再次回到了现实。

▲ 新冠的躯壳

▲ 末日现场

离开酒店的时间是5月5日下午4点20分。

“一位艺术家的再回首”

回想瘟疫刚开始的时候,我在艺术上的思考如同观看一只断线儿的风筝,不知道以前也不知道以后,这个感觉很奇妙,有时我要想半天才能想起我是搞艺术的,但也不知道是怎么搞的?我甚至开始从头儿捋,从开始学画想起——我是怎么一步一步过来的,怎么会有那么多公开发表的作品?但是再往后想也是一片茫然。这个时候最好的办法就是看新闻,了解当下资讯。但如果要避免不被任何一方洗脑,你就必须保持全方位的了解才行,否则会陷入万劫不复的境地。

如果没有条件和时间,保持基于人性的最基本判断就可以了,也就是所谓的直觉。直觉虽然不是基于所谓证据和理念,但这个人类最原始的功能始终存在,“我觉着”的力量始终在起作用,尤其是在观念艺术创作中,我认为直觉、观念与施行物质表达共同形成了一个三足鼎立的关系,支撑起当下的艺术行为。

回家后我自己对这段经历觉得既奇怪又有点搞笑——我从没有这么踏实地浪费过十四天时间。这个本以为会很沮丧的事情最后却让我很充实,我也终于做到了在一个严格制度下按照自己的方式生存的体验。我一直觉得外部世界的那种强制性与个体不服从之间的博弈也是艺术中要解决的一个问题,当然这种博弈存在很多方式,反客为主只是其中一种。我并不完全确定这是否可以构成一个《隔离十四天》的作品,我只是尝试以实验的心态把这意外获得的“关押”经验以物质化的形式用手机记录的方式展现出来。

展望 2020 .5.10 完稿于滨河花园

后记:

该文2020年5月发表于凤凰艺术。

以下为文章发表时的前言部分:

拥有一个艺术家头脑的人是如何渡过每一天的,与大众有何不同?

一个艺术家在被隔离时 他会想些什么做些什么?

持续数月的世界性疫情对每一个个体,及整个社会的文化、精神和城市空间都产生了深刻影响。在时代大浪之下,无数人们经历了分别、痛苦、相见、隔离,它也带来了人们重新对于现实、政治、经济、精神以及艺术的反思。

艺术家展望于大年初一离开北京,4月22日从台北返京,并经历了14天的隔离生活。在一开始,他感受到了某种兴奋和新奇,甚至终于有时间可以从头回忆自己的艺术生涯。但随着时间的流逝,却又出现了一片茫然。

在艺术家看来:虽然你住在房子里,但你不是房子而是人,虽然你的灵魂与肉体关系如同你住在房子里但你不是肉体而是灵魂。

而就在这房子-人,肉体-灵魂的进、出、隔离间,在极为有限的时间、空间与物质生活中,展望通过体验、阅读重新对世界、生命和生活进行思考,并使用隔离服、湿纸巾、台灯、窗户甚至是自己的手指作为材料,创作了多件带有时代特殊的印记的艺术作品,并最终通过极其鲜活、珍贵的长文将其娓娓道来。

“本来已经是末日了,但我又再次回到了现实。”展望如此说到。

(凤凰艺术 独家报道 撰文/展望 图片/展望 责编/dbk)